東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「難波田龍起回顧展」に行ってきました。

大規模な回顧展は四半世紀ぶりらしく、2025年7月11日〜10月2日の会期で開催中です。

難波田龍起とは

難波田龍起(なんばた・たつおき、1905−1997)は、日本の抽象絵画の先駆者。

50歳を過ぎてから抽象表現に転向して「内的必然性」を最も重要視し、言葉では表現できない人間の内面や精神世界を、色彩と形態で表現することを追求。

1950年代のアンフォルメル運動の影響を受けながらも、西洋の模倣ではなく、東洋的な精神性や日本の美意識を基盤とした独自の抽象表現を確立した。

■ アンフォルメル運動とは:

アンフォルメル(Art Informel)は、1950年代にヨーロッパで興った前衛芸術運動。フランス語で「非定形」「無定形」を意味し、あらかじめ決められた形や構成を否定し、即興的で自由な表現を追求するスタイルのこと。

↑アンフォルメルっていう言葉は初めて耳にしました。形に囚われず、既成概念から開放されたい…と多くの人が考えていた時代だったのでしょうか。どちらにせよ、アンフォルメルという考えはすごく好きです。

難波田龍起・作品

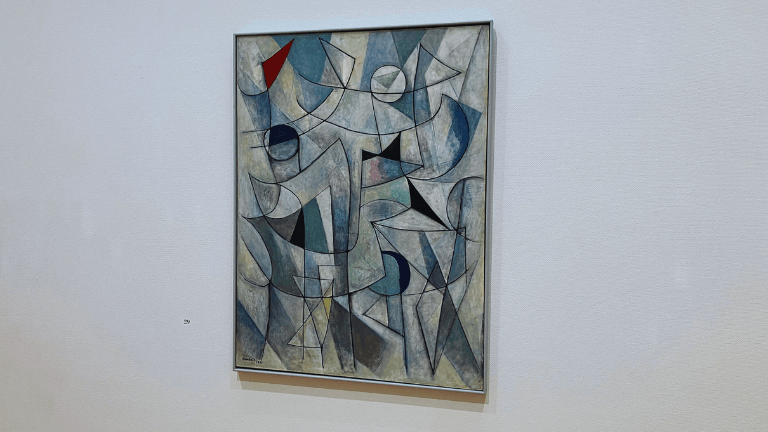

↑このあたりの作品が、難波田龍起が「直線の構成」を経て、幾何学的な純粋表現に到達したころ。以下、パンフレットより引用。

当時の龍起にとって抽象は「複雑な現代をつかまえる、もっとも進んだ思考の方法」であり、「秩序を回復する精神行為」であった。

龍起は直線に美を発見した、と説明にもあったけど個人的には「曲線の方が美しくない?」と感じた。が、当時は戦災から復興する最中で、都市のビル群が立ち並ぶ景色=直線が象徴的だったんだろうなぁと思った。

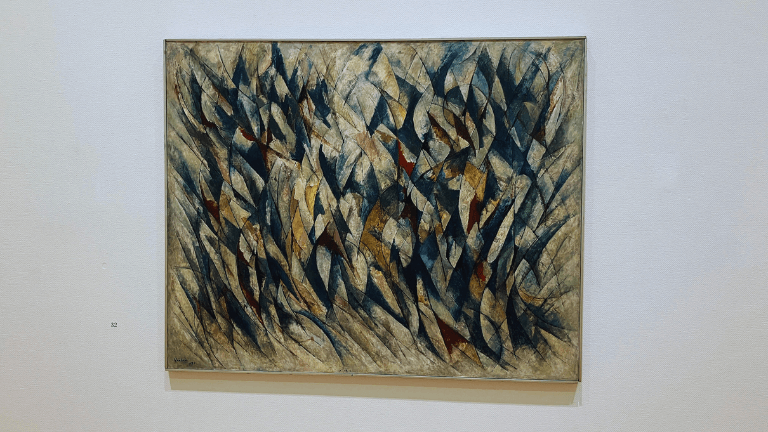

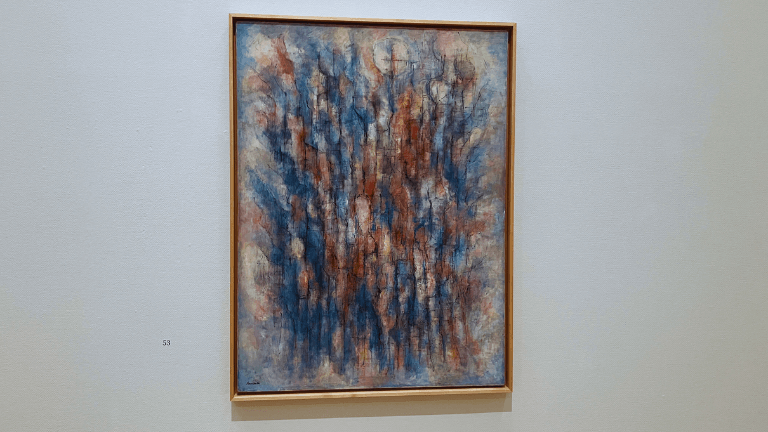

↑ここからが、難波田龍起がアンフォルメルと出会って以降の作品。以下も、一部パンフレットからの引用。

幾何学的抽象の枠内での制作が、自らの求める人間性や内的生命の表出と一致しうるか悩んでいた龍起は、アンフォルメルのいわゆる「熱い抽象」に大きな刺激を受ける。

熱い抽象とはどういうことか?熱い抽象とは「激情的で身体的なエネルギー」みたいなイメージ。冷たい抽象と比較すると分かりやすいかも。

■ 冷たい抽象

・幾何学的抽象

・理性的、計算された構成

・画面は静的で、数学的な美しさ

■ 熱い抽象

・感情の爆発

・怒り、苦悩、歓喜などを直接ぶつける

・偶然性も含める

アンフォルメルが生まれた1950年代は、第二次世界大戦直後。戦争、既成の価値観の崩壊、抑圧から開放されたいという渇望…これらの「熱い」感情や衝動を「生のまま」画面にぶつけた。これが「熱い抽象」だそうです。

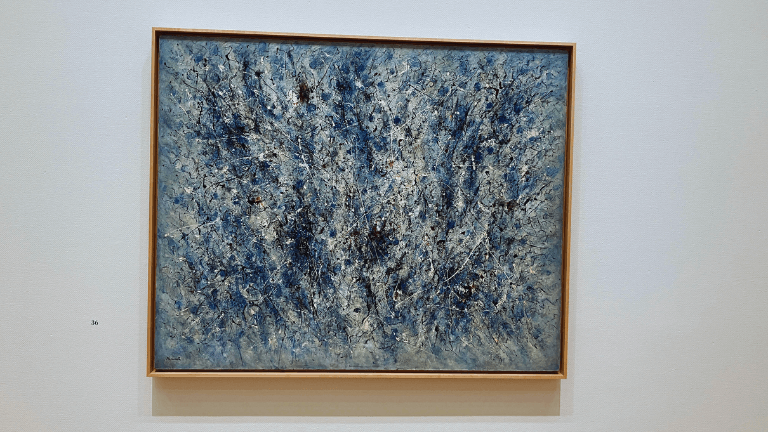

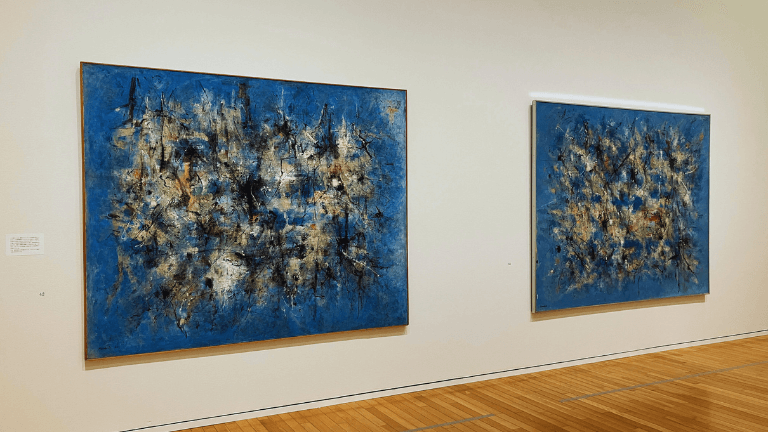

↑この「コンポジション」と「ファンタジー青」は、とても好きだなぁと思った2枚。絵も大きくて迫力があるし、近くでみるとドリッピングの勢いが感じられます。他の作品よりも「生々しさ」があり、作者の想いや勢いが伝わってきた気がします。

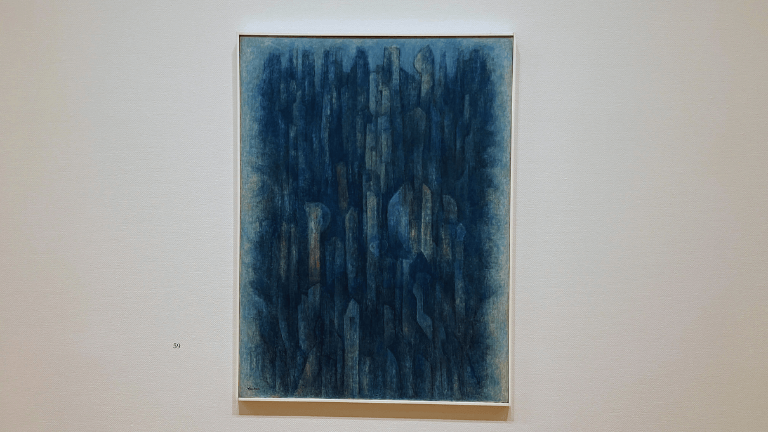

↑「昇天」と「曙」はどちらもけっこう好き。縦に線が入っていてシステマチックな印象がありつつも「ゆらぎ」を感じて吸い込まれそう。人間は誰しも心の奥底はこんな感じになっていそう。

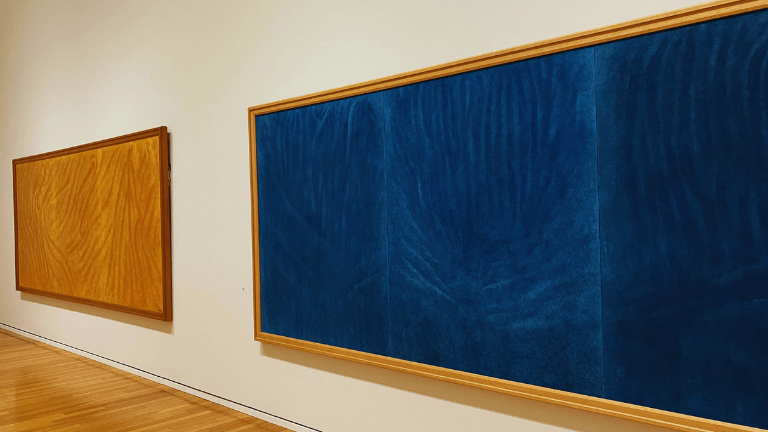

↑この作品が作成されたのは1974年。このあたりから「形象とポエジー」というテーマで展示されていました。形象とポエジーとは何か?

■ ポエジーとは

フランス語で「詩情」「詩的なるもの」の意味。ただ、単なる詩ではなく「詩的な精神」「言葉を超えた詩的感覚」などの「言語化できない詩的な何か」を指す。

形象(Form)とは「目に見える具体的な形」のこと。つまり「形象とポエジー」とは、目に見える形を超えて、人生の詩的本質を捉えようとした難波田龍起の想いを表現しているのではないかと感じました。

生の記録3, 4

所感

今回の難波田龍起回顧展に行って実際を絵画を眺め、パンフレットも読み、自分でリサーチをしてみた結果、発見したキーワードは「内的必然性」です。

■ 内的必然性とは:

単なる思いつきや装飾的な美しさではなく、「描かずにはいられない何か」「表現せざるを得ない内なる衝動」を意味する。

難波田龍起氏もきっと「描かずにはいられない」「内側から突き上げてくる何か」を表現しようと戦っていたのでしょう。具象画の限界から生まれた内的な必然性が、難波田氏の抽象画として具現化したのだと思います。

自分でも「内的なもの」を感じ取ってみたくなりました。

他人の評価を気にしたり、何かニーズのあるものなどに目が向きがちな現代です(昔もそうだったのかもしれませんが)。そんな時代だからこそ、もっと自分の内側から湧き上がってくるものに目を向ける必要があるのかもしれません。

いいね!のために創作はしない。市場の期待に応える必要もない。自分の存在の暗くて深いところから湧き上がる衝動に注意を向ける2025年後半戦にしてみようと思います。

#難波田龍起