山口周さんの「人生の経営戦略」がとてもおもしろかったので、学んだことをメモしておきます。

みんな「幸せになりたい」とか「人生を拓いていきたい」と思っているはず。そのためにも経営戦略を意識して「ウェルビーイング」を高める意識が大切なようです。

人生の経営戦略とは

人生の経営戦略とは、人生を大きなひとつのプロジェクトとしてみなし、経営戦略論・マーケティング・財務・組織行動論などのコンセプトやフレームワークを落とし込んでいく方法論です。

私が本書において提案したいと思っているのは、これらのコンセプトやフレームワークを、読者である皆さんの「人生の経営戦略=ライフ・マネジメント・ストラテジー」の策定・実践に活用する、ということです。

「人生を経営のように考えるのってどうなの?」と思うかもしれません。それってちょっとドライすぎるんじゃなかなーと。

しかし、本書には「ウェルビーイングを高めるために意識した方がいいこと」が散りばめられていたので全世代におすすめできる一冊かなと思います。

人生の経営戦略が必要な理由

- 社会の仕組みが未だに「高成長」を前提としているから

- 個人が変わることでしか社会は発展しないから

- 人生論・キャリア論が二極化しているから

1. 社会の仕組みが未だに「高成長」を前提としているから

人生の経営戦略が必要な理由は、社会の仕組みが未だに「高成長」を前提としているからです。

高度経済成長期やバブル期のような「高成長の時代」であれば、自分の居場所をテキトーに選んでも問題ありませんでした。たとえば「新卒一括採用」のシステムは「高成長の時代」には問題なかった仕組みの一つ。

新卒一括採用は就活生に「考えを与える隙を与えない」システムであり、居場所をじっくり選ぶ必要がある現在でも健在なのは問題。

今は居場所をテキトーに選べば「成長の期待値がゼロ」みたいなことも普通にあります。だからこそ人生に「経営戦略」を活用することが大切です。

2. 個人が変わることでしか社会は発展しないから

人生の経営戦略が必要な理由は、個人が変わることでしか社会は発展しないからです。以下、一部引用します。

経済学者のアルバート・ハーシュマンは、組織や社会などのシステムを健全に機能させるためには「発言と離脱」の2つが重要だ、と指摘しました。ここでいう「発言」とは「間違っていると思うことに対して声を上げる」ことであり、「離脱」とは「間違っていると思う場所や組織から離脱する」ことを意味します。

日本では「不満があってもひたむきに努力すること=美徳」みたいな認識がありますよね。

もちろん継続は大切だと思う……が、一人ひとりが「人生というプロジェクト」の責任者なのだから、自分の頭で考えて「発言」や「離脱」をしないと組織や社会にとって良い状態は生まれません。

みんながガマンするより「そもそもこれってどうなの?」と発言して、「おかしいと思うからここから離脱します」と席を離れることも大切。

これを一人ひとりが実行するためにも、人生の経営戦略が必要になります。

3. 人生論・キャリア論が二極化しているから

人生の経営戦略が必要な理由は、人生論・キャリア論が二極化しているからです。現在は、人生論・キャリア論が以下のように二極化しています。

①残酷な社会ゲームを冷徹に戦って生き残り、経済的・社会的成功を手に入れろ

②経済的・社会的成功の虚像に囚われず、自分らしく生きて本当の豊かさを手に入れろ

結論は「どっちに偏ってもダメ」。

なぜなら、経済的・社会的成功しても「幸福な人生」になるとは限らないし、「自分らしく生きる」ためには一定の経済的・社会的基盤が必要だからです。

つまり、①と②の両立を目指すことが重要。そのためにも「人生の経営戦略」的視点が大切になってきます。

人生というプロジェクトの原理

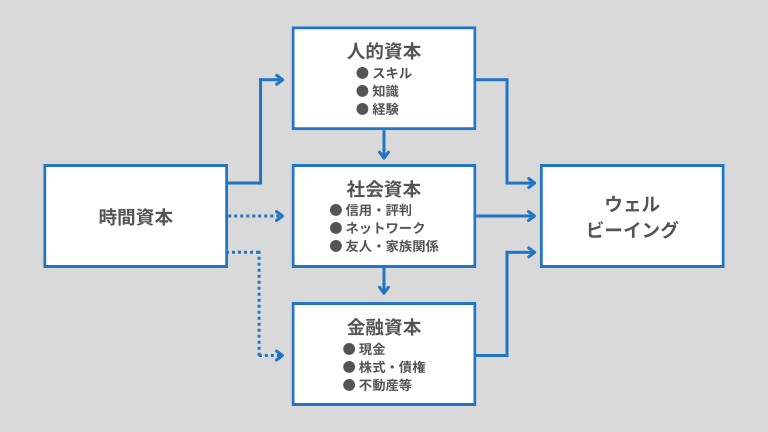

私たちが共有して持っている資源は「時間資本」です。

なので「この時間資本をどうやって配分するか?」を考えるのが人生の経営戦略では大切な論点になります。

人生というプロジェクトの原理において大切なポイント

- 時間資本を、有意義な経験が得られる「スジの良い」仕事に投下すること

- 人的資本から社会資本が生まれる

- 金融資本を生み出すのは社会資本である

時間資本を直接的に社会資本に投下してもダメ。

時間資本→人的資本→社会資本 の順にしか進めることができない。いわゆる「異業種交流会」みたいなものは「時間資本→社会資本」の流れなので不毛に終わることが多い。

また、人的資本は間接的にしか金融資本に影響しない。

なぜなら、雇用者の意思決定を左右するのは評判や信用という「社会資本」であるから。人的資本は目に見えないので判断の材料にできない(スキル・資格・能力があるからといって、雇用され、稼げるようになるとは限らないということ)。

金融資本は、ウェルビーイングに繋がる3つの要素のうちの1つでしかない。

「お金があれば幸せになれる!」と信じている人は、現在では少ないと思う……が、どうしても金融資本にフォーカスがあたりがち。

なぜなら世間では「お金持ちの人=成功者」というイメージが浸透しているから。けど実際は「社会資本(友人や家族)」が最もウェルビーイングに繋がる。

さいごに

今回の読書メモでは、書籍「人生の経営戦略」に載っている20のコンセプトのうちの1つしか取り上げていません(01:パーパス の部分のみ)。

残り19のコンセプトも「なるほど、こうやって考えれば人生をなんとかできるのか〜」ととても参考になるのでおすすめです。

社会人になりたての頃は「金融資本(お金)があれば、人生もより良いものにできる!」と思っていましたが全然そんなことはなくて…むしろ「社会資本(ネットワーク・友人・家族関係)」の方がウェルビーイングに直結する、とみんな薄々気付いていますよね。

けど、何も意識しないと「金融資本」だけにフォーカスしがちです。

そうではなく、人生を長期のプロジェクトとみなして「そもそもウェルビーイングを高めるにはどうしたらいいのかな?」と少し立ち止まって考えるためにもぜひ本書を手に取ってみてください!

#人生の経営戦略 #山口周