東京都美術館で開催している「ミロ展」に行ってきました(開催期間:2025年3月1日〜7月6日)。

まだ美術の知識はほとんどないのですが、行ってみて心に残ったこと、行った後に調べて気付いたことをまとめます。

ミロ展

ジュアン・ミロとは

ジュアン・ミロ(1893‑1983)は、スペイン・バルセロナ生まれの画家です。

点や線、鮮やかな色彩を用いた象徴的な記号で独自の視覚詩を展開。シュルレアリスムに参加しつつも、自由奔放な作風を貫き、スペイン内戦や第二次大戦期には《星座》連作で希望を紡いだ。

陶芸や壁画、彫刻など多彩な表現でも知られ、生涯を通じて「絵画=詩」の理念を掲げ視覚的詩作を追求。

今回のミロ展でも「絵画=詩」という思想は紹介されていて、「絵画と詩ってどう繋がるの?」と、わたしが最も疑問に思いつつ、最も惹かれた部分でした。

作品名にも「絵画=詩」が含まれているものがいくつかありました。

また、シュルレアリスムという言葉も初耳だったので、ミロ展から帰りながら調べました。解説は以下の通り。

■ シュルレアリスム(Surrealism):

超現実主義。人間の無意識や夢、非合理な世界を探求し、それを表現しようとした考えのこと。

無意識や夢、潜在意識から湧き出るイメージを、自動描画(オートマティスム)という手法を用いて形にしていたようです。

なぜそのようなことをしたのか?

これはあくまでわたしの感想ですが、自分の頭で考えずに「偶然性」を活用した方が「自分の内面」をうまく描ける、と思ったからじゃないでしょうか。

印象に残った作品

写真に撮れない作品が多かったので、引用が多めです。

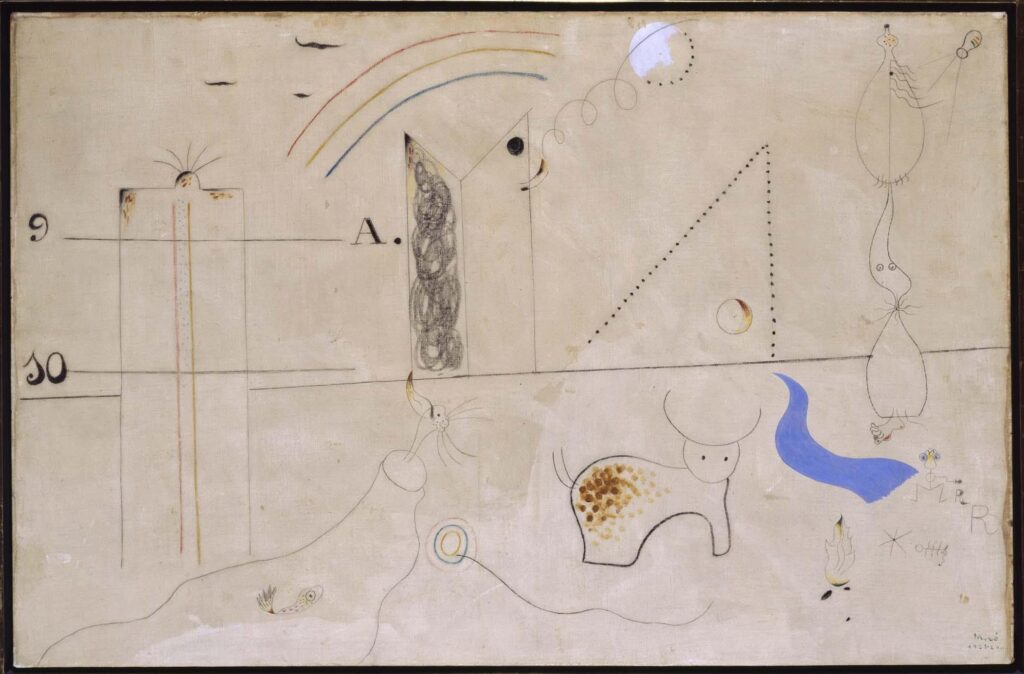

パストラル

この「パストラル」の解説に「絵画=詩という概念を具体化しようとした」と書いてありました。

絵画=詩、とはどういう意味なの?

詩なんて自分では書いたことないですが、詩は現実の世界を抽象化して切り取るもの…みたいなイメージがあるので、ミロも「世界を抽象化して表現する」みたいなことがやりたかったのではないでしょうか。

絵画なのに「A」や「9」という記号、それに直線。

建物(人工的なもの)と、その下に群れる動物(自然なもの)を対比している(環境に関する問題を訴えている?)ように感じました。

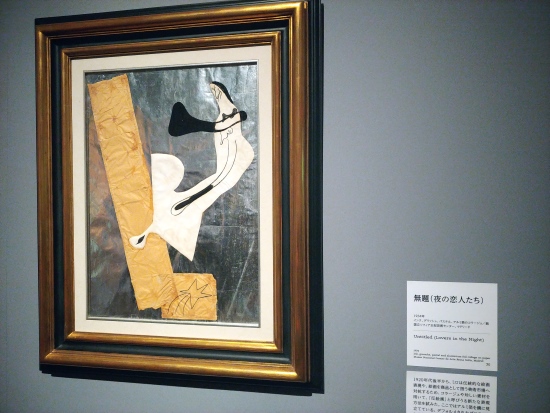

無題(夜の恋人たち)

ミロは芸術が「商品」として扱われていることをよく思っておらず、「反発」する姿勢を取ったのだとか。それまで絵画には使われなかった素材を取り入れて作品を作ります。

無題(夜の恋人たち)にもアルミ箔が貼られています。いつの時代にも「既存の概念を壊して、芸術という枠を広げよう」と努力している人がいるんですね…

自分も固定観念に囚われずにいきたい。

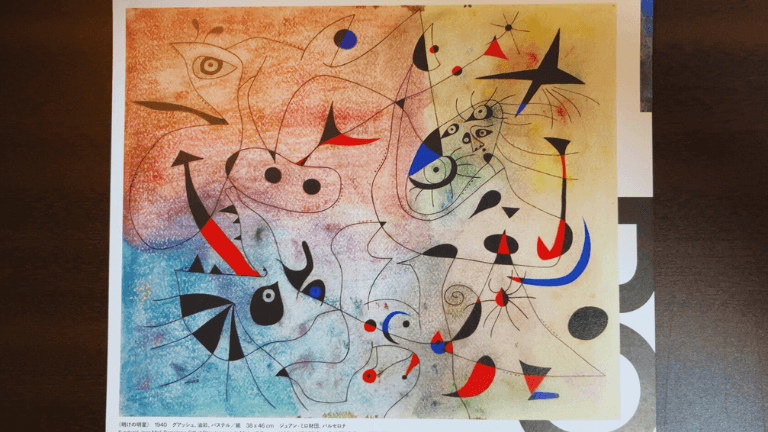

星座シリーズ

今回のミロ展でかっこいいなぁと思ったのは《星座(Constellations)》シリーズです。

パンフレットにも「夜空に描かれた希望ーー「星座」が織りなす詩」と書かれているように、ミロ代表作の一つである「星座」シリーズはよかったです。

(↑写真が撮れなかったのでパンフレットより引用…)

なぜいいなと感じたのか?

上記は「明けの明星」という作品名ですが、明けの明星を「こうやって見えてる人もいるのか〜」という驚きと意外性。明けの明星って星は1つしか見えないのでは?

でも空が明るいときは星が見えなくなっているだけで、実際に星は空に存在している。その目に見えない星たちを、線と簡単なモチーフで表現しているのが楽しい絵だなと感じました。

線を抽象的に表現されているので「これは何を表しているのだろう?」と、実際に星座を見るような感じで絵画を「探索」しているような体験もできました。宝探しをしてるみたいな印象を受けたんですよね。

また、この《星座》シリーズをミロが描いていたときは、スペイン内戦や第二次世界大戦など戦火が迫っている状況。

そういった背景もあり「戦争から目を背けるために、夜空を描いた」とのこと。きっと、みんなが精神的に追い込まれたときでも「上を見上げようよ」とミロは伝えていたんだろうな〜と思います。

時代が作品や作者に与える影響って大きい。

では自分が今の時代から受けている影響は何か?どんな固定観念を壊したいなと思っているのか?なんてことも考えさせられました。

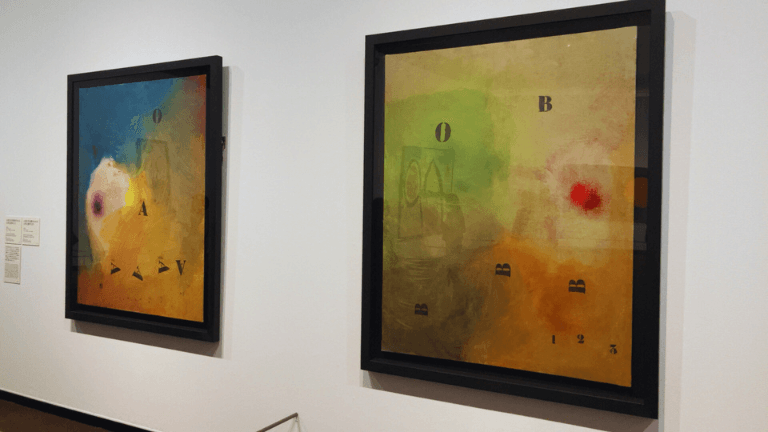

花火に引き寄せられる文字と数字

柔らかな印象のグラデーションの上に「英語」や「数字」といった記号が散りばめられています。

文字も数字もただの記号だけど、意味をイメージしてしまうし、右から左に読んでします。こういう「人間が決めたルールに縛られるな」みたいなメッセージかと思いました。

あと、絵に文字が入ると、リズム感が生まれる気がします。

楽譜みたいに見えるからでしょうか?楽譜も一定の感覚で音符が並ぶことでメロディを表現することができますよね。絵画に「リズム感」を組み込もうとしたのかも。

涙の微笑

絵画の横にあった解説(一部引用)は、以下のとおり。

上半分は手の届かない空の領域で、月や星がむき出しのカンヴァス地の上に描かれる。一方、下半分は足で踏みしめる大地が赤、黄、緑、黒で丁寧に塗られている。

大地の上にデフォルメした人が立っていて、月明かりに照らされた人のシルエットからなんだか淋しげな雰囲気を感じます。上を向いて生きようとしているのか。

この「涙の微笑」はミロ展の最後に展示されていたのですが、この頃には「赤・黄・青・黒」の色を見ると「ミロっぽいな〜」と感じるようになってました。線で星や髪の毛を描く感じもミロっぽさを感じます。

この「ミロっぽさ」を生み出すには相当な「生みの苦しみ」があったんだろうな〜と勝手に想像してました。

さいごに

さいごに、今回のミロ展で印象に残ったポイントをまとめます。

- 絵画=詩 というコンセプトを体現しようとしていた

- 点と線という最小モチーフで表現していた

- 星座シリーズの没入感

一番は「絵画=詩」という理念?をミロが体現しようとしていたこと。これは「絵によって抽象化された世界を表現したり、絵にリズムを持たせる」ようなことかな?と感じました。

線によって自然に視線が誘導され、所々に丸(●)などのモチーフがあると視線も少し留まるので、その過程でリズムが生まれる印象があったんですよね。

特に星座シリーズは没入感がありました。

実際に空を見ているみたいに「何が描かれているのかな〜」と探してしまいます。そもそも、星座を曲線やかんたんなモチーフで描こうとする考えがすごいのですが。

ミロ展は、東京都美術館で2025年7月6日(日)まで開催中ですので、ぜひ足を運んでみてください!

#ジュアン・ミロ #ミロ展