鈴木博文さん(美術解説するぞー)の「現代アートがよくわからないので楽しみ方を教えてください」がとても学びになったので感想をまとめます。

Xにもレビューをポストしました。

鈴木博文さん @bijutukaisetu (美術解説するぞー)の「現代アートがよくわからないので楽しみ方を教えてください」読了📗

— かない|クリエイティブディレクター (@kanai_biz) February 12, 2025

すいません、正直ナメてました。本屋さんで見かけて「ホントに現代アート楽しめるようになるんかいな」と思いながら購入。… https://t.co/neLKAuh7RA

以下、書籍からの学びと感想です。

理解すると現代アートが楽しくなる9つの型

本書で解説されている現代アートの9つの型は、以下の通りです。

1の型:作品の中

2の型:作品の表面

3の型:作品の外

4の型:ドヤドヤ系

5の型:映え映え系

6の型:なぞなぞ系

7の型:変化

8の型:素材/行為

9の型:関係性

たとえば「アートの目的」を考えるとします。4〜6の型を参考にすると

- ドヤドヤ系 → 記録、象徴

- 映え映え系 → 装飾、商業デザイン

- なぞなぞ系 → 問題提起、哲学

と、アートの目的がそれぞれ分類され、「よくわからんな」という絵に出会った場合でも「これはもしかして『問題提起』が目的なのかも?」と想像しやすくなります。

もちろん上記の「9つの型」に当てはまらないものもあるかと思います。が、最初は型を意識することでアートへのハードルをグッと下げることができました。

書籍からの3つの学び

本書からの学びを3つピックアップしてまとめてみました。

- アートで見るべき3つの次元は大切

- アートと時代背景を同時に理解するとおもしろい

- 時間を絵画に閉じ込めることができる

1. アートで見るべき3つの次元は大切

「アートってどこを見ればいいの?」かというと、アートは以下の3つの次元を理解するといいそうです。

- 作品の物語を楽しむ

- 作品の質感を楽しむ

- 作品の外の空間を楽しむ

絵そのものを楽しむのが「アート」なのかなと思っていましたが、作品の「質感」や、作品がある「空間」もアートである…というのが目からウロコでした。

以下、一部引用。

「アートは何か具体的な<モノのカタチ>を表さないといけない」

そんなルールは一体誰が決めたのでしょうか?確かにカメラができるまでのアート業界は、そういった厳しいルールが存在していました。しかし、今やそんなルールはアートの世界のどこにもないのです。

この作品を見て、「何か意味が分からないけれども。絵の具の感じがかっこいい」という感想を持った方もいるのではないでしょうか?<中略>【2の型】のアートは、「<モノのカタチ>ではなく、描き方そのものの様子に注目して鑑賞する」のです。つまり「何を描くか」ではなく「どうやって描くか」に焦点を当てているのがこの型の特徴になります。

「アートは、何かを描いている」

「アートは、具体的なモノを表現している」

と考えていましたが、「どうやって描くか」という視点もアートである…と知ったとき「そういうのもありかー!」と思わず膝を打ちました。

本書では、読み進めながら何度も「そういうのもありかー!」となっています

アートの3つの次元である「物語」「質感」「外の空間」を知ることで、アートの楽しみ方の幅がグッと広まるなと感じました。

2. アートと時代背景を同時に理解するとおもしろい

時代背景とアートって見事に連動しているんだなぁ…と気付かされました。

考えれば当たり前のことかもしれません。

例えば「カメラ」の登場。それまではアートは「具体的なものを描く」ことによる写真のような役割でしたが、カメラが出てくると「記録」としてのアートの需要は激減します。

カメラの方が詳細だし、完成の速度も段違いですしね。

カメラが出てきて記録としての需要がない

→ カメラにはできない表現をしよう!

という流れで

「本物に似せる必要ないよね?」

「現実とかけ離れた色を使うとどうなるの?」

「多方面から見たカタチを一枚に表現するとどうなる?」

など、様々な研究が進んでいきます。とてもおもしろいアプローチだなぁと。

こうして、形も色も実物に寄せないアートが次々に登場しました。むしろ、実物だけでは表しきれない要素を、色や形によって演出するような表現が増えていくのです。

ピカソの絵で「どうしてこんな変な顔に描いてるんだろ?」と疑問だった部分がスッと理解できました。

いろいろな表現方法を試行錯誤している中の一つだったんだなと。

アーティストが「これってこうじゃなくてもいいよね?」とこれまでの常識をぶち破って開拓している歴史は読んでいてとても楽しかったです。

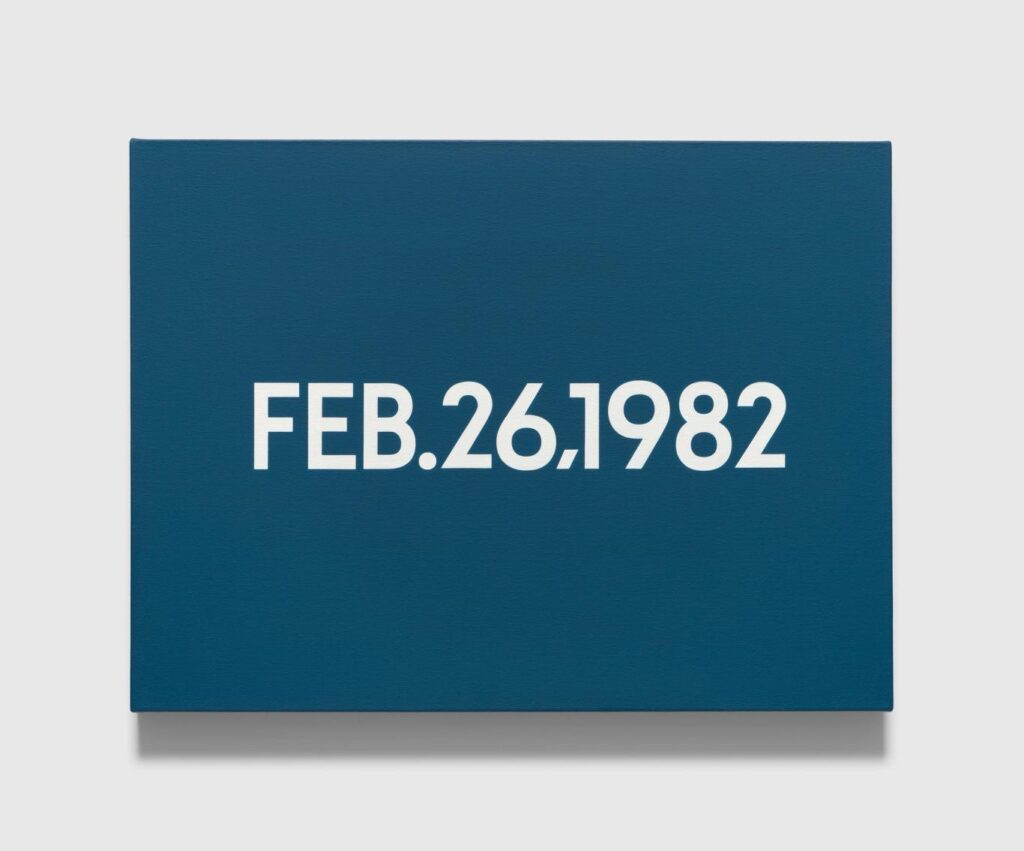

3. 時間を絵画に閉じ込めることができる

絵画に「時間」を閉じ込めることもできるのか、とまた新しい価値観に触れることができました。

河原温(かわらおん)という方の作品には「いつ・どこで描くか」が厳しく決められているそうです。

- その日いた場所の言語で文字を描き

- 24時間以内に完成させる

というルールで絵画を作成。

よって、河原温さんの作成した絵画には「この日に、ここで描いた」という痕跡が封じ込められているとのことです。

ハンドメイドの絵画であるにも関わらず、鑑賞者は数字の<カタチ>や塗り跡を味わうのではなく、その日その場所という絵画に閉じ込められている時間の存在を感じ取るのです。

日付を描くことに意味を見出した河原温さんの「Today」シリーズ…デイト・ペインティングとも呼ばれるそうですが、カッコよすぎますね。

参考:<カジュアル美術館>「Today」シリーズ 河原温(かわらおん) 東京都現代美術館

- ありふれた無機質な数字を

- 場所や時間を感じさせる作品に昇華する

という視点に触れて、またも「そういうのもありかー!」と楽しませてもらいました。

さいごに

本書から感じたことの一部をまとめましたが、他にも

- 現代アートの「偶然性」

- 時間現象そのものを表現する

- 作品と空間の関係性

などなど…

何度も「これもありかー!」となった内容がたくさん詰め込まれているので「アートとか全然わからんわ」という私みたいな人にぜひおすすめしたいです。

アートってアーティストが「なんかイケてる作品を作って展示する」みたいな分野だと思ってましたが…全然そんなことなくて

・問題を提起する

・新しい価値観を提唱する

・時代のトレンドを色濃く反映する

などの役割があると知れてアートの楽しみ方の片鱗が掴めた気がしました。

この知識を片隅に置いて美術館に出かけてみようと思います。ぜひ「現代アートがよくわからないので楽しみ方を教えてください」も手にとってみてください。

#現代アートがよくわからないので楽しみ方を教えてください