山田壮夫さんの「コンセプトのつくり方|たとえば商品開発にも役立つ電通の発想法」を読みました。

山田壮夫さん「コンセプトのつくり方」読了📗

— かない|クリエイティブディレクター (@kanai_biz) February 20, 2025

・身体的思考で考えているか

・進むべき方向を直感できるか

・身体を揺さぶるような衝動があるか

↑これらを満たしているのが「コンセプト」

コンセプトに「正解」はない。なぜなら正解とは「今の常識」に従っているだけのことだから。… pic.twitter.com/RPiBu6WLR3

- コンセプトとはサーチライトである

- いいコンセプトとは、身体的に進むべき方向が直感できる

- 他人がマネしたくならない具体策を考える

など、コンセプト作成の際に必要な考え方やフレームワークなど多くのことを学ぶことができました。

以下に学びをアウトプットします。

コンセプトのつくり方|3つの学び

- コンセプトとはサーチライトである

- 身体的思考の十字フレームを意識する

- ユニークなコンセプトには、ユニークな課題が必要

1. コンセプトとはサーチライトである

本書からの1つ目の学びは「コンセプトとはサーチライトである」という概念。以下、一部引用します。

そもそもぼくたちはコンセプト(概念)がなければ、何ごとも見ることができません。<中略>コンセプトは経験的世界という暗闇から物事を照らし出す「サーチライト」です。

イノベーションが起こるときは、サーチライトで照らし出す範囲が変わります。それまでの常識とは別の領域をサーチライトで「照らす」ことで「その手があったか!」と、新たな価値観が生まれるのです。

たとえば、有名なところだとスターバックスの「サードプレイス」というコンセプト。

それまでカフェといえば「回転率を上げるために、座り心地の悪いイス」「タバコが吸える」が常識だったところに、居心地のよい「サードプレイス(第3の場所)」という新しいサーチライトで照らしたのがスターバックスです。

サーチライトで照らし出すことで「進むべき方向が身体的に直感できる」のも大きなメリットです。

スタバの「サードプレイス」を見ると

- 居心地のよい空間をつくろう

- そのためにはテーブルの間隔を広くしよう

- どうすればゆっくり過ごしてもらえるか?

など、直感的に目指す方向が分かりますよね。

進むべき方向を直感できる=よいサーチライト(よいコンセプト)という見方はとても参考になりました。

2. 身体的思考の十字フレームを意識する

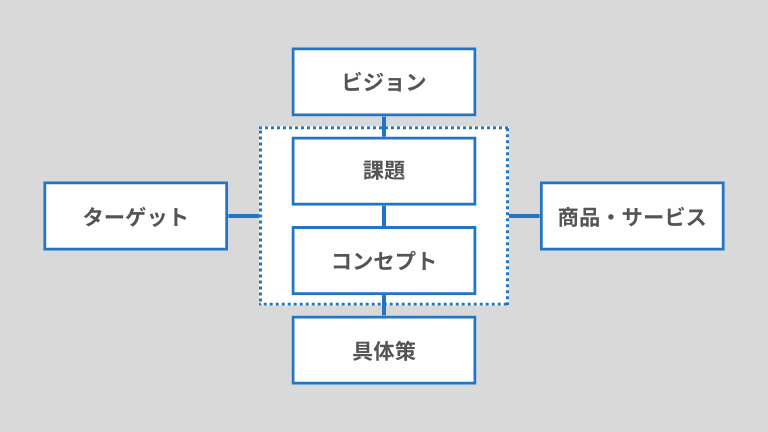

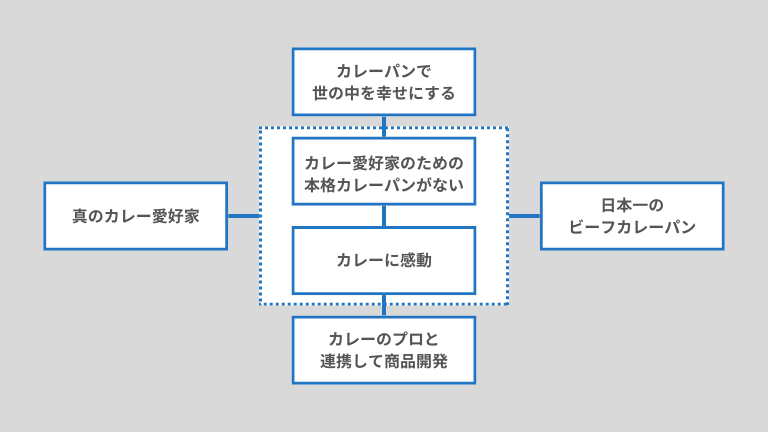

2つ目の学びは、コンセプトを整理するときに使える「身体的思考の十字フレーム」です。身体的思考の十字フレームとは、以下のフレームワークのこと。

さらにこのフレームは、縦の「マネジメント軸」と、横の「コミュニケーション軸」に分かれます。この2軸をそれぞれ考えていきます。

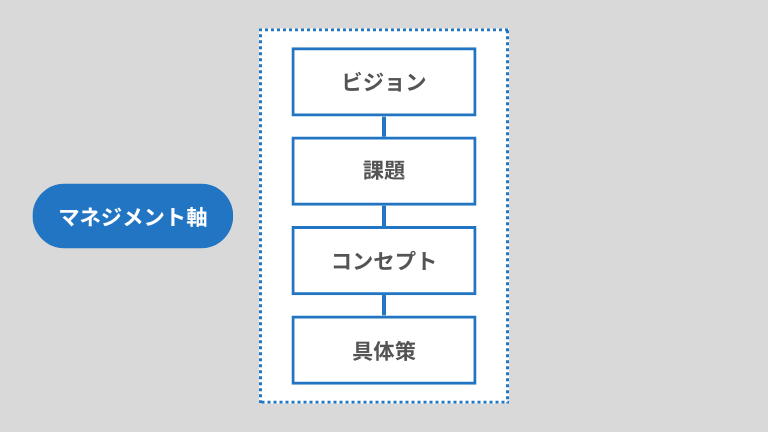

マネジメント軸:

ビジョン―課題―コンセプト―具体策

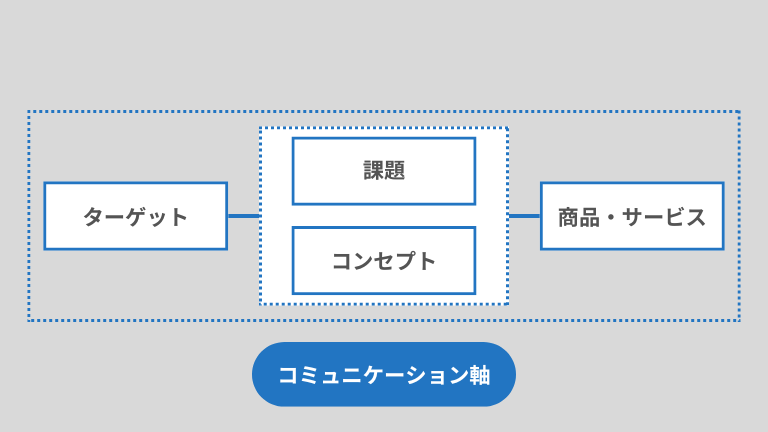

コミュニケーション軸:

ターゲット―課題・コンセプトー商品・サービス

イメージしにくいと思うので、練習がてら架空の商品を考えて「十字フレーム」を作成してみました。以下がサンプルです。

架空のカレーパン屋さんで十字フレームを考えてみました。

多くの商品が企画される際に「マネジメント軸」はきちっと考えられている気がしますが、「コミュニケーション軸」は疎かになりがちでは?と感じました。

本文より一部引用します。

コミュニケーション軸が面白くて難しい原因は「ひと」にあります。そもそもターゲットは数値データで示されるほど薄っぺらな存在ではないのです。<中略>そんな人物を口説くためには、過去のデータが詰まった「脳みそ」だけでは不十分です。いまここにあって相手の気配を感じ、やるべきことを直感する「身体」を通し総動員して初めて道が開けます。全人格を懸け「自分ゴト」で考え抜くのがコミュニケーション軸。ホンネベースの人間臭いアプローチです。

最も大切なのは、最後の「全人格を懸け「自分ゴト」で考え抜くのがコミュニケーション軸。ホンネベースの人間臭いアプローチです」の部分ではないでしょうか。

マネジメント軸である「ビジョン・課題・コンセプト・具体策」がスッと一本通っていても、ヒトの気持ちを全く考えず「いや、それ全然興味惹かれないわ」という感想しか生み出せなかったら意味がありませんよね。

なので、考える順番も

- コミュニケーション軸

- マネジメント軸

の順番で考えるそうです。

まずは身体的にコミュニケーション軸を考え(ターゲットの気持ちはホントに動くか?)、最終的にマネジメント軸の理性でチェックします。

ターゲットの気持ちが動いてもビジョンに合致しなければダメだし、ロジックが合っていてもターゲットの気持ちが動かなければ認められない…ということです。

3. ユニークなコンセプトには、ユニークな課題が必要

ユニークなコンセプトには、ユニークな課題が必要です。

ところで「課題」と聞いて、どんなものが思い浮かびますか?たとえば

- 売上がなかなか上がらない

- 競合にどうしても負けてしまう

- ヒットする商品がなかなか開発できない

など多くの「課題」が存在していると思います。が、ここで大切なのは「課題は、ターゲットの気持ちで描く必要がある」ということ。

どういうことか?

ターゲットの気持ちになるとは、たとえば「なぜ自分はこの商品を買わないのか?興味を惹かれないのか?」という視点で考えるということ。

こうやって考えることで課題が「自分ゴト化」します。

ユニークな課題を生み出すためには、課題を「自分ゴト」として考える。そのためには自分や自分以外の「ヒト」にもっと興味を持たいないとなぁと感じました。

- どうあれば自分の心は動くか

- なぜ自分の心は動かされたのか

などを日々じっと観察して、ユニークなコンセプトをつくるための「ユニークな課題」にも向き合ってみようと思います。

さいごに

山田壮夫さんの「コンセプトのつくり方」を読んでの学びポイントを3つだけ抜粋してアウトプットしましたが、これだけ知ってもコンセプトは作れるようになりません。

紹介したフレームワークは、あくまでもコンセプトづくりに必要な2つの「マネジメント軸」と「コミュニケーション軸」を整理したもの。

手に入れたものを「最終チェック」するものです。

思考方法は、本書の第2章「こびととつくるコンセプト」に書かれているので気になる方はぜひ「コンセプトのつくり方」をぜひチェックしてみてください。

#コンセプトのつくり方