東京国立近代美術館で2025年3月4日から6月15日まで開催している「ヒルマ・アフ・クリント展」に行ってきました。

抽象絵画の先駆者・ヒルマ・アフ・クリント(1862-1944)の大回顧展。美術の知識なんてほぼ無いのですが、感じたこと・学んだことをまとめます。

ヒルマ・アフ・クリントとは

ヒルマ・アフ・クリントはスウェーデン出身の女性画家で、抽象絵画の先駆者と言われる。神智学とスピリチュアリズムに深く傾倒し、1906年から革新的な抽象絵画の制作を始める。

科学的発見と霊的探究を融合させ「二元性の調和」や「見えない世界の可視化」をテーマとしている。2018年のニューヨークのグッゲンハイム美術館での大規模展以降、美術史におけるアフ・クリントの革新的役割が広く認められるようになった。

上記のプロフィールはアフ・クリント展に行ってから知った内容なのですが、「二元性の調和」や「見えない世界の可視化」をテーマにしているのが個人的にはおもしろいなと思ったポイントでした。

絵って普通は「モノ」を描こうとするじゃないですか。

でもそこを「二元性」という抽象的なことだったり、「見えない世界」を可視化しようとしたりする姿勢にカッコよさを感じます。

ヒルマ・アフ・クリント展

たぶん初めて来ました東京国立近代美術館!

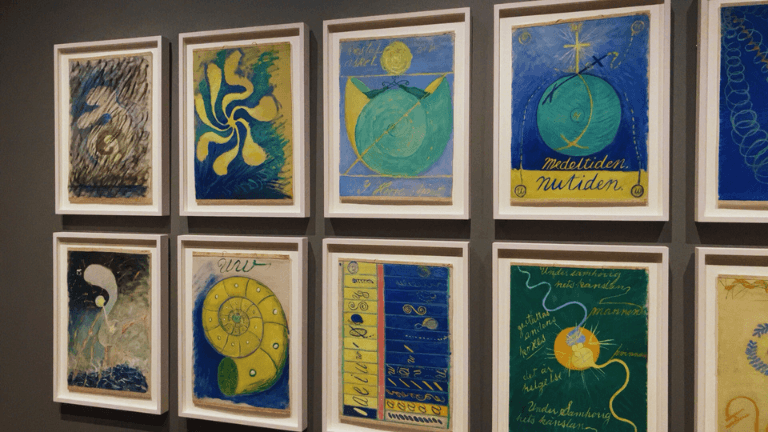

〈原初の混沌 WU/薔薇シリーズ〉

生命が始まろうとしていた「原初」を絵で表現しようとする発想がすごい。螺旋とかオウムガイ?とかで生命の始まりを描いているのかも。

モヤモヤしている様子は混沌を感じる。微生物の進化の様子?も一覧で描かれていて科学者が描いた論文に挿入されている図にも見える。

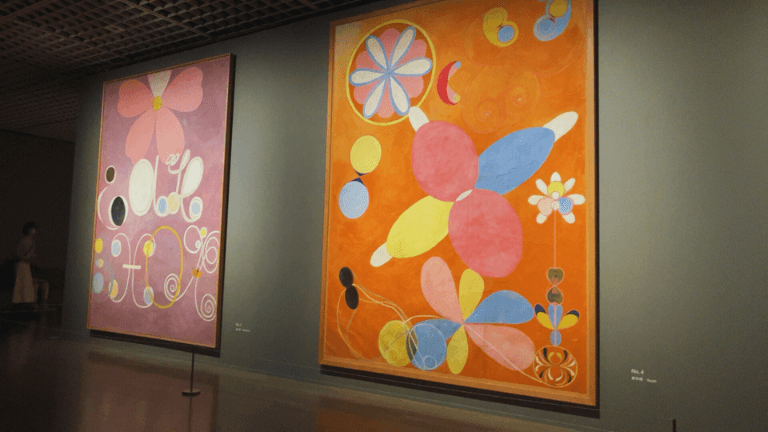

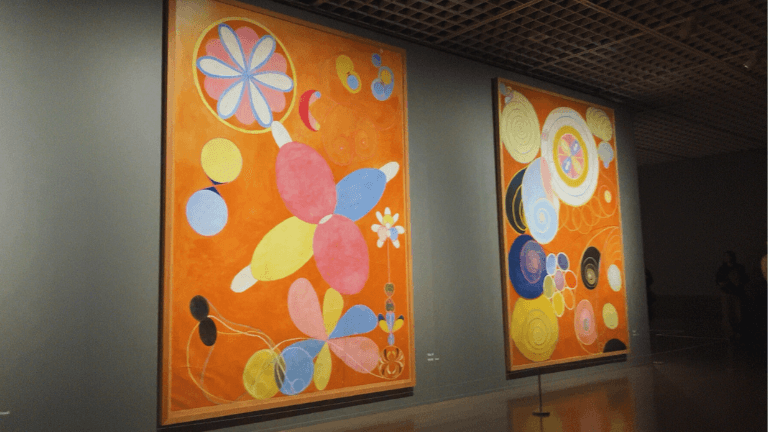

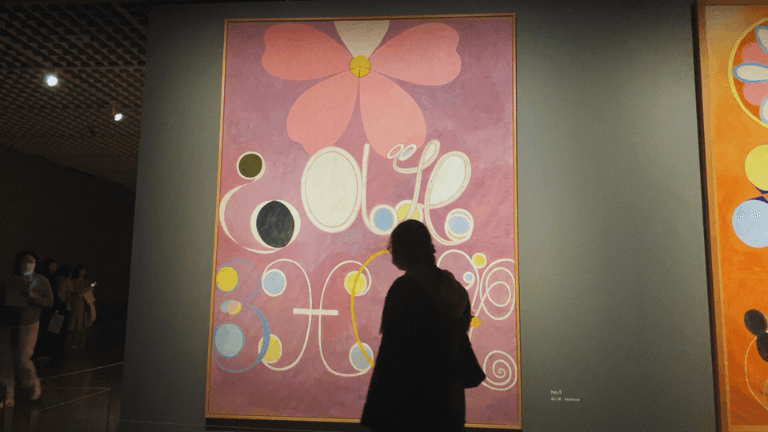

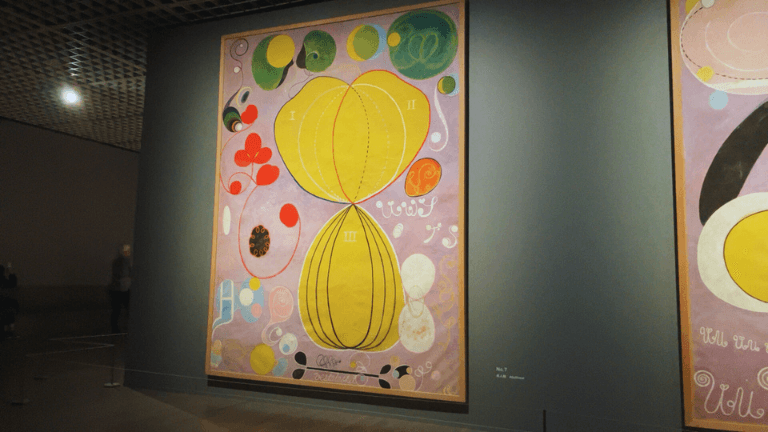

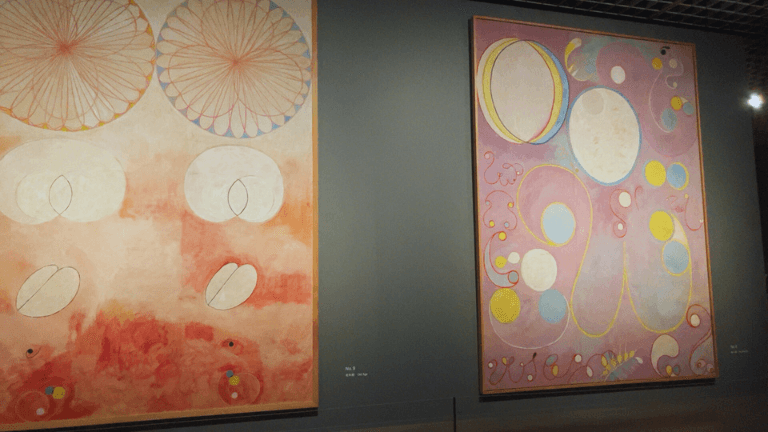

〈10の最大物 幼年期, 青年期, 成人期, 老年期〉

10の最大物(The Ten Largest)というだけあってデカい!縦3mくらいあって迫力あったー大きくてかなり下がらないと写真に収まらない。

10枚の絵が飾られている場所をグルッと回ることができるし、周りに座るところもあってゆっくり絵を視ることができたのでとてもよかったです。

円や曲線が多く使われていて、そこから女性的なイメージを感じました。

「幼年期」の絵には円や曲線がランダムに配置されているのに、幼年期→老年期になるにつれて「規則正しくて」「直線が交じる」絵なっていた。そこで「時間」の流れを表現していたのかも?

補足:

アフ・クリントの絵によく登場する「WU」は、W→物質, U→精神 をそれぞれ意味しているらしい。アフ・クリントの絵のテーマである「二元論の調和」にもあるように、WUの表現でココロとカラダの調和を表現していたのかもしれない。

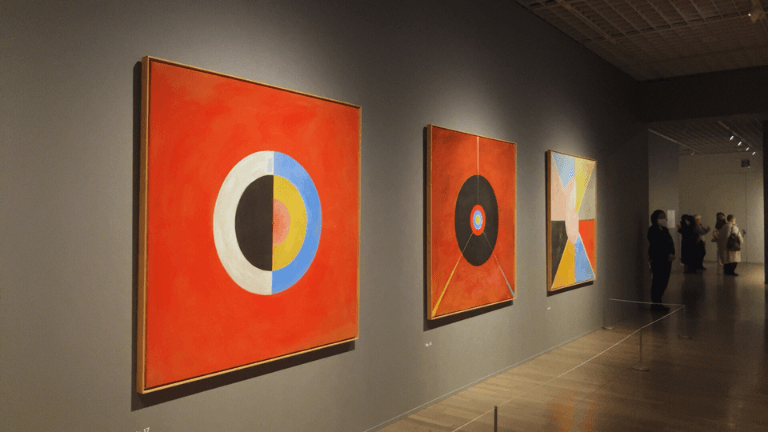

〈白鳥 SUWシリーズ〉

白と黒でくっきりと二分割されていたりするので、これも「対比」や「二元論」の調和を表現している作品たちか。何重にもなった「円」や、規則正しく塗り分けられた「区画」に調和を感じる。

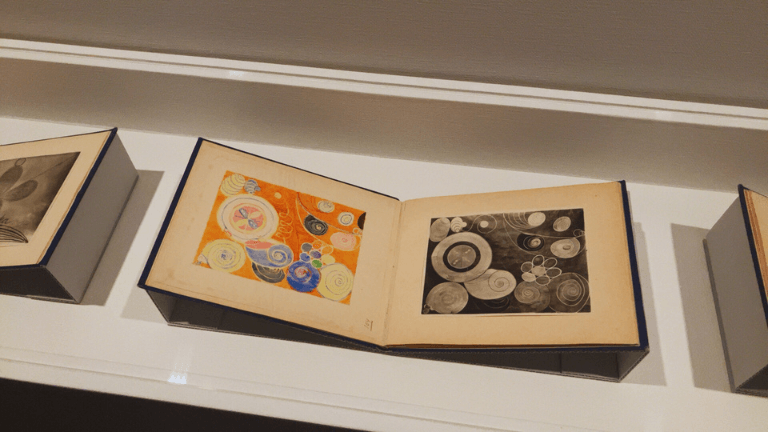

〈青の本, ブック4(10の最大物)〉

自分の作品たちを見やすい本にまとめててきちんと整理してるし、アフ・クリントは几帳面だったのだろうか。それか自分の作品が本当に好きだったのかも。

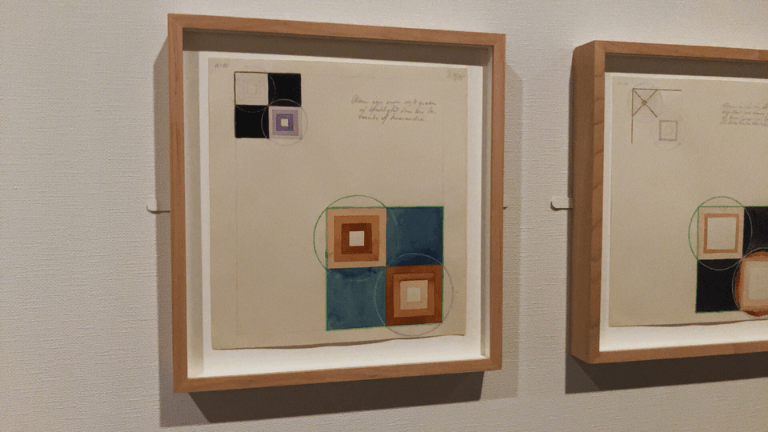

〈原子シリーズ〉

なぜ原子をシリーズ化したの?と思ったけど「目に見えない世界の可視化」がテーマだったからここに行き着いたのか…それにしても「ミクロの世界を絵にしよう」と思えるのがそもそもすごい。

絵というより実験ノートみたい。

さいごに

〈10の最大物〉を始め、全て初来日だったようなので、実際に見れてとてもよかったです。スマホでも見れるけど、実物はやっぱり迫力が違いますね(そんなに美術館に行ったことはないんですが)。

アフ・クリントはスピリチュアルに傾倒し、神智学(しんちがく)で「目に見える世界の背後には、より本質的な霊的現実がある」と学んだことで「目に見えない世界の可視化」をテーマに据えました。

アフ・クリントが生きた時代は電波・X線・放射線など「目に見えないけど存在するもの」が次々と発見されていたようです。

宗教で信じられていたモノが次々に科学で解明されていって、どんどん宗教と科学が分離していく。それらを統合しようとしたのかもしれません。

どちらにせよ「物質と精神」「科学と宗教」といった「二元性」を調和しよう!という試みに「そういう発想もできるのか〜」としみじみ関心してしまったヒルマ・アフ・クリント展でした。

東京国立近代美術館で2025年3月4日から6月15日まで開催しているので、ぜひ現地まで足を運んでみてください!

#ヒルマ・アフ・クリント #ヒルマ・アフ・クリント展