西澤明洋さんの「ブランディングデザインの教科書」からの学びをまとめます。

「ブランディングデザインって興味あるけど、よく分からん…」「ブランディングってそもそもなに?」という方でもするする読める内容なのでおすすめです。

本書からの学び

- 狭義のデザインと広義のデザイン

- ブランディングデザインの3階層

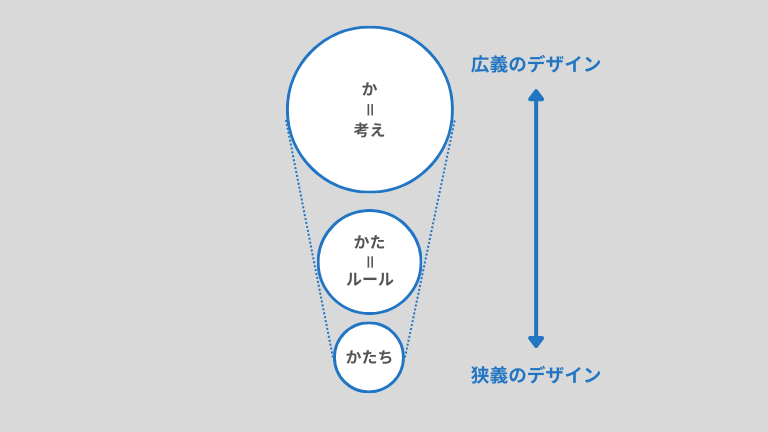

1. 「狭義のデザイン」と「広義のデザイン」

デザインには2種類あり、それが「狭義のデザイン」と「広義のデザイン」です。それぞれの違いは以下のとおり。

■ 狭義のデザイン:

色や曲線など外形的なフォルムなどの「かたち」について考えること

■ 広義のデザイン:

上記の「かたち」をつくるときに背景にある「思想」や「哲学」などの、より抽象的な「考え」のこと

この「狭義のデザイン」と「広義のデザイン」をもう少し詳しく説明したのが「か・かた・かたち」というロジックです。

■ か

本質的段階(思考・原理・構想)

■ かた

実態的段階(理解・法則性・技術)

■ かたち

現象的段階(感覚・現象・形態)

広義のデザインとして「か」があり、狭義のデザインとして「かたち」がある。抽象度の高いものが「か」で、具体的なのが「かたち」です。

この考えの何がいいかと言うと、「かた」というディレクションを通すことで「か」をスムーズに「かたち」にすることができるのです。何言ってるかよく分からないですね。

たとえば「か」が「赤いものを作りたい」だったとします。このままだと「かたち」としてのアウトプットは「りんご・ポスト・トマト…」など、なんでもあり!になってしまいます。

しかし、「かた」を「食べられるもの」と設定することである程度の「方向性」を定めることができます。

デザインとは、経営の「か」から「かたち」への繋がりです。

抽象的な「か」を、スムーズに具体的な「かたち」にするための「かた」がブランディングディレクションである、と考えるとかなりイメージしやすくなりますね。

ブランディングデザインを考えるときに、これらの思考フレームを持っておくだけでかなり考えが整理しやすくなるなと思いました。

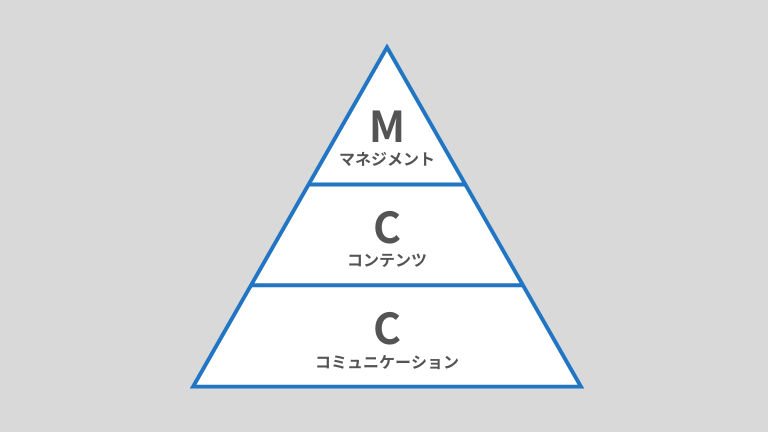

2. ブランディングデザインの3階層

ブランディングデザインの3階層は、上から「マネジメント」「コンテンツ」「コミュニケーション」という構造になっています

■ コミュニケーション:

お客さまがブランドに触れるときにタッチポイントとなるロゴ、パッケージ、ウェブ、広告などのこと

■ コンテンツ:

お客さまがブランドに対して期待する中身のことであり、プロダクトやサービスそのもの。

■ マネジメント:

コンテンツを世に送り出すための「つくり方」や「売り方」などのビジネスの仕組み、経営戦略のこと。

ここで最も大切なのは「マネジメント」を変えていく方が、コミュニケーションを変えるよりも効果が出やすいということ。

川の流れを変えようと思ったら下流でいくらがんばってもダメ。

この「マネジメント」レベルでの「経営戦略をデザインする」というのは意外と盲点だ…と本書にもありましたが、本当にその通りだなーと。

これって企業だけじゃなくて、個人にも応用できますよね。

たとえば「もっと収入増やしたいな…」と考えている会社員は、その会社でがんばるより、そもそも業界を変えた方がいいかもしれない。そのように「個人の経営戦略」を考えるイメージです。

個人でも企業でも、より抽象的な「上位概念」を常に考えることの大切さを「ブランディングデザインの3階層」から学ばせてもらいました。

差異化の強さは、持続性の長さ

本書では「ブランディング=差異化」と説明されています。

この「差異化」に最も影響するのが「マネジメント」です。3階層のなるべく上位階層に差異化要因を作り出すことがブランディングでは定石となります。

たとえば「Amazon」は、マネジメントとレベルで差異化して成功した例です。

本屋さんは「差異化」が難しい業態です。本の仕入れは誰でも行えますし、商品のクオリティもどの本屋さんも一緒です。

ただAmazonは、リアル店舗ではなくネット上に店舗を構えることで品揃えをほぼ無限にし、他の本屋さんと一線を画す「差異化」を行いました。

差異化=本屋×IT

マネジメントレベルで差異化を行ったため、今でもAmazonは業界のトップランナーですし、わたしをはじめ多くの人が毎月のように利用しています。

さいごに

- ブランディングデザインとは何か

- ブランディングとはどうやって考えられているのか

このような点について本書より学ばせてもらいました。

マーケティングは「売る」ことであり、ブランディングは「伝える」こと。この違いを理解すると、両方をバランスよく行うことの大切さを思い知ります。

なぜか?マーケティングは「売る」という「数値化」できるものなので、どうしても仕事をしているとマーケティングに偏りがちなんですよね。

ブランディングは「伝える」という「数値化」がしにくいので、効果測定も難しい。だからやるべき理由をロジカルに説明できないんです。

だから「数値化できないなら、やらなくていいよね」となりがち。でもブランディングをやらないと「差異化」ができない。このバランスが大切だよなぁと思います。

より具体的な例や詳しい解説は本書を参照してください。

#ブランディングデザインの教科書 #西澤明洋