末永幸歩さんの「13歳からのアート思考|「自分だけの答え」が見つかる」からの学びをまとめてみます。

「中学のときから美術なんて触れてないよ」というわたしでもかなり視野を広げることができた一冊でした。

13歳からのアート思考

本書からの学びを、以下の2点について掘り下げてみます。

- アートを深めるための2つの問い

- 固定観念を破り続けてきたアートの歴史

1. アートを深めるための2つの問い

以下に示す「アートを深めるための2つの問い」は、本書の中でも一番の学びだったなと思うポイントです。

- どこからそう思う? ― 主観的に感じた「意見」の根拠となる「事実」を問う

- そこからどう思う? ― 作品内の「事実」から主観的に感じた「意見」を問う

たとえば、絵を見て「賑やかな絵だな~」と感じたら、それは絵を見て主観的に抱いた「意見」です。その「意見」に対して「どこからそう思う?」と問いかけることで、「事実」をアウトプットできます。

この作業をすることで「自分の意見がどこから生まれたのか?」をはっきりさせることが可能です。

逆もまた然りです。

絵を見て「多くの色が使われている」という「事実」に気付いたら、そこに対して「そこからどう思う?」と問いかけます。

そうすることで「明るい色が多いから、絵を見てテンションが上がるかも」という「意見」が生まれます。

このように「意見→事実」や「事実→意見」を出す作業をすることでどんどん「アートを深めて」「自分なりのものの見方」ができるようになるんですね。

これはあなたが主観的に感じた「意見」であり、あなたなりの「ものの見方」に基づいてアウトプットした「自分なりの答え」です。

上記にあるように「主観的な意見」から「自分なりの答え」を出せるようになるのが、タイトルにもある「アート思考」です。

この考えってアート以外にも応用できますよね。

映画を見たときとか、仕事で意見を求められたときとか。「意見から事実を」「事実から意見を」導く作業をコツコツ繰り返すことで「自分なりのものの見方」を磨いていければなと思いました。

2. 固定観念を破り続けてきたアートの歴史

20世紀のアートを振り返ると、アーティストたちは「アートの固定観念」をブチ破り続けていてめちゃくちゃおもしろかったんですよね。

20世紀のアートの歴史は、カメラが登場したことによって浮き彫りになった、「アートにしかできないことはなにか」という問いからはじまりました。

上記の引用文にもあるように、20世紀はカメラが登場したことにより「アートにしかできないことはなにか?」を問い続けた時代だったようです。

・目に映るとおりに描く

・遠近法を用いてリアルに表現する

・具象物を描く

・視覚的に美しいものを創る

・なんらかのイメージを映し出す

↑アートってこんなイメージありませんか?「目に映るとおりに絵を描く=美しい」とずっと思っていたのですが、そんな固定観念も20世紀にブチ破られていたようです。

全部の固定観念を壊す過程に「なるほどなぁ」と感じたのですが、特に印象に残ったのは

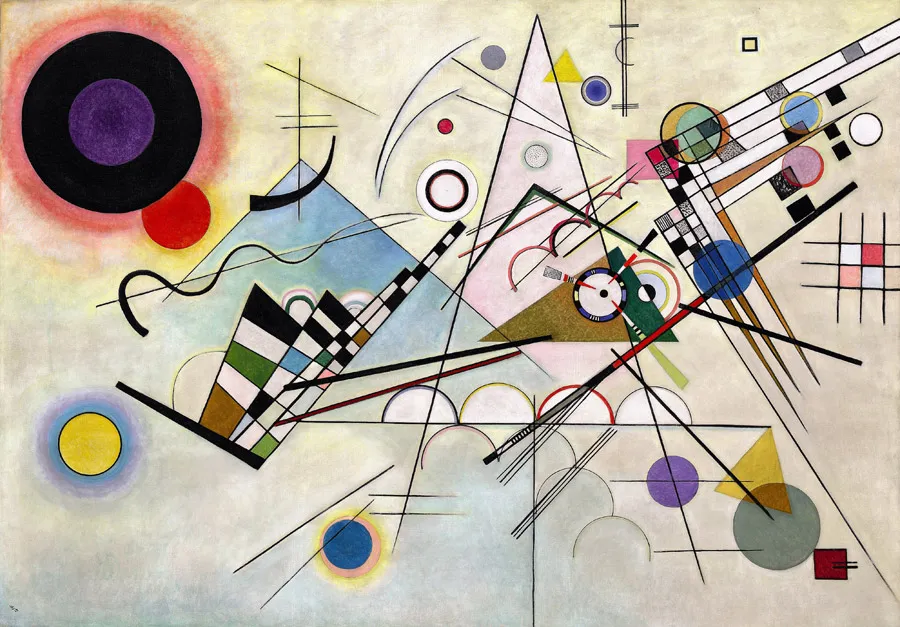

ワシリー・カンディンスキーの抽象画です。

以下、本書からも引用します。

カンディンスキーは、「具象物を描かない絵」を生み出したことによって、美術の世界における「作品とのやりとり」への可能性を推し進めたのではないでしょうか。

絵というのは「なにかしらのモノを描く」という固定観念を破ってしまったカンディンスキー。「視覚」に縛られていたアートを、より「作品とのやりとりがしやすい状況」へと開放したのでしょう。

- 絵を描くのに決まったモノを描く必要ないよね?

- 抽象的なイメージもアートにできるよね?

と発想したカンディンスキーすごい。

「アートにしかできないことはなにか?」という問いを考え続けた「カンディンスキーなりの答え=具象物を描かない」には「それもありかぁ」と一本取られたような思いでした。

さいごに|真のアーティストとは

真のアーティストとは「自分の好奇心や内発的な関心からスタートして価値創出をしている人」と、本書には書かれています。

以下、一部引用します。

好奇心の赴くままに「探求の根」を伸ばすことに熱中しているので、アーティストには明確なゴールは見えていません。ただし、それらの「根」はあるとき地中深くで1つにつながっていくという特徴があります。

本書を読むまでは、アーティストって

- 上手な絵を描く人

- 美しい作品や音楽を創る人

みたいなイメージありましたけど、全然そんなことはなかったです。

自分の興味や好奇心をきっかけに

「ここから何を感じるか?」

「どこからそう感じたのか?」

などの問いかけから「自分なりの答え」を生み出すことができれば、誰でもアーティストである!と気付くことができました。

最後に、エピローグからも引用。

心から満たされるためのたった1つの方法は「自分が愛すること」を見つけ出し、それを追い求め続けること ―<中略> そのためには、「常識」や「正解」にとらわれず、「自分の内側にある興味」をもとに、「自分のものの見方」で世界をとらえ、「自分なりの探求」をし続けることが欠かせません。そしてこれこそが「アート思考」なのです。

この一文に本書の学びがギュッと詰まっているのでは?と感じました。

自分の内側にある興味をもとに、自分なりの探求をすることが「幸せ」に直結するなと思ったからです。他人に提示されるゴールじゃなく、自分なりのものの見方なら全部が自分にとっての「正解」になりますしね。

会社とかにいると「常識」や「正解」に縛られがちじゃないですか。

その「常識」や「正解」が自分にとっての興味関心とリンクしていれば問題ないと思うんですけど、そんな人はごく一部だと思っていて。

だからこそ、自分の興味や好奇心からしか生まれない「探求」の精神は、正解がどんどんコモディティ化する現代こそ大切にしたいなと感じたわけです。

「さいごに」が長くなりましたが、「13歳からのアート思考」は視野がとても広がる一冊で超おすすめなのでぜひ手にとってみてください!

#13歳からのアート思考