三菱一号館美術館で2025年5月29日(木)〜9月7日(日)まで開催中の「ルノワール✕セザンヌ モダンを拓いた2人の巨匠」に行ってきました。

モダンを拓いた2人の巨匠

ルノワール

ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919):フランス・リモージュ生まれ。磁器工場の絵付け職人として出発し、のちに画家を志す。1860年代にモネ、シスレーらと出会い、印象派の中核メンバーとなる。1874年の第1回印象派展に参加し、新しい美術運動の先駆者として活動。明るく暖かな色彩と柔らかな筆触で、人物画、特に女性や子どもの肖像を得意とした。「絵画を美しいものにしたい」という信念のもと、生涯にわたって幸福感あふれる作品を制作。

■ メモ:

何の知識もなく美術館に足を運んだが、ルノワールの絵はすごく柔らかさや温かみを感じた。花や女性を描いたものも多かったし、明るい色彩を使った絵画が多かったからそう感じたのかも。

セザンヌ

ポール・セザンヌ(1839-1906):フランス・エクサンプロヴァンス生まれ。銀行家の息子として裕福な家庭に育つ。幼なじみの作家エミール・ゾラの勧めでパリに出て画家を志す。初期は印象派に参加したが、やがて独自の道を歩む。「自然を円筒、球、円錐で捉える」という理論のもと、幾何学的構成と色彩による立体表現を追求。故郷のサント=ヴィクトワール山を生涯描き続け、静物画では「りんご一つでパリを驚かせたい」という言葉通り革新的な表現を確立。複数視点による描法は後のキュビスムに決定的影響を与え、「近代絵画の父」と呼ばれる。

■ メモ:

ルノワールと違って、セザンヌの絵からは力強さ?みたいなものを感じた。「自然を円筒、球、円錐で捉えよ。すべてを遠近法の中に収めよ。対象の各面を一つの中心点に向けよ」という理論派なところもかっこいいし、複数の視点を一つの絵画に収める手法を発見したのもかっこよすぎる。

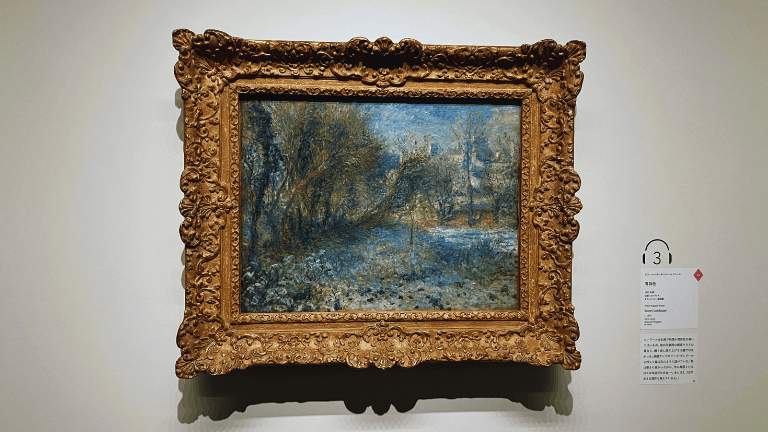

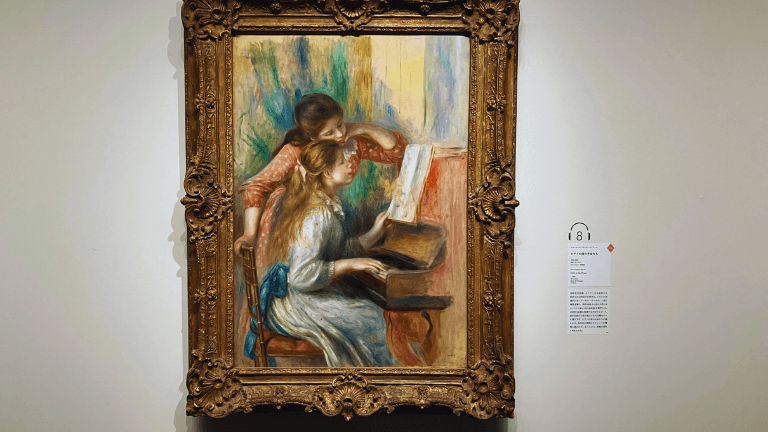

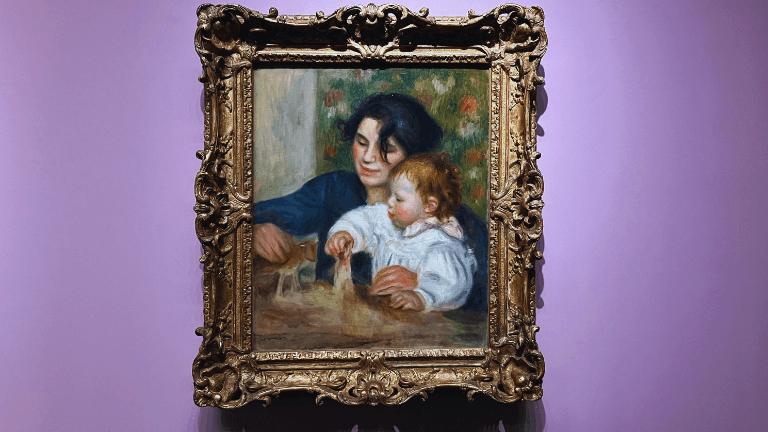

ルノワールの絵

↑この「ピアノの前の少女たち」よかった。背景やピアノがややラフに描かれているからか、絵と現実の境界が曖昧になってる感じが好き。あと、筆で描かれた跡がはっきり見えるのも作者のパワーを感じる(気がする)。

↑この「チューリップ」もよかった。ルノワールの絵を一枚もらえるならこのチューリップがほしい。全体的に明るい柔らかな色彩なのに、近くで見ると力強さを感じる。

↑このバラの絵画めっちゃかっこいいい。離れて見るのと、近づいて見るのだと印象が全然違った。近くで見た方がかっこよくて好き。

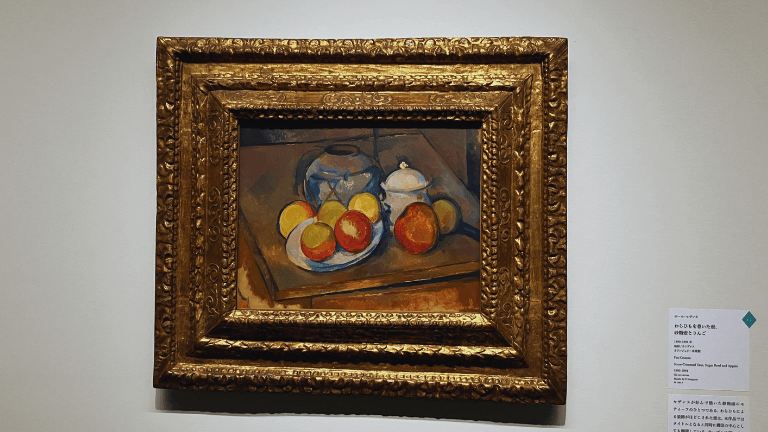

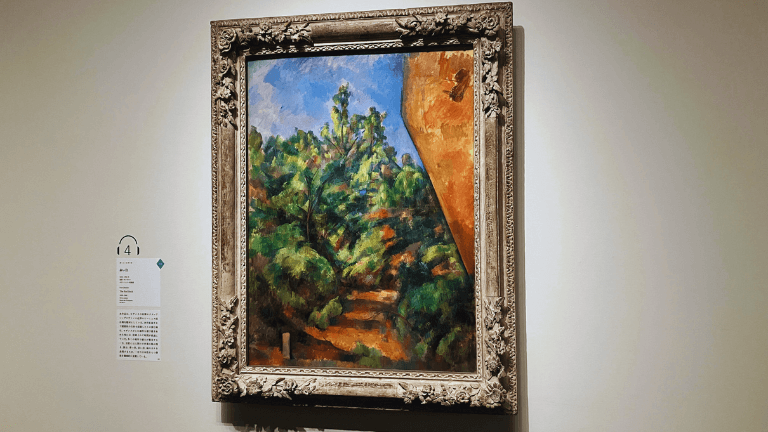

セザンヌの絵

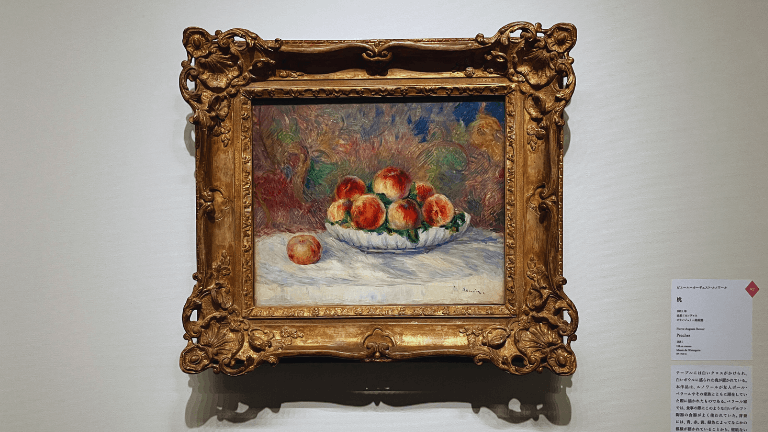

セザンヌの「私は、りんご一つでパリを驚かせたい」 という言葉、かっこよくて好き。「見ることとは何か」「空間とは何か」を考え抜いたんだろうなぁ。「複数の視点を一つの絵画に統合しよう」と思いついたのすごすぎる。

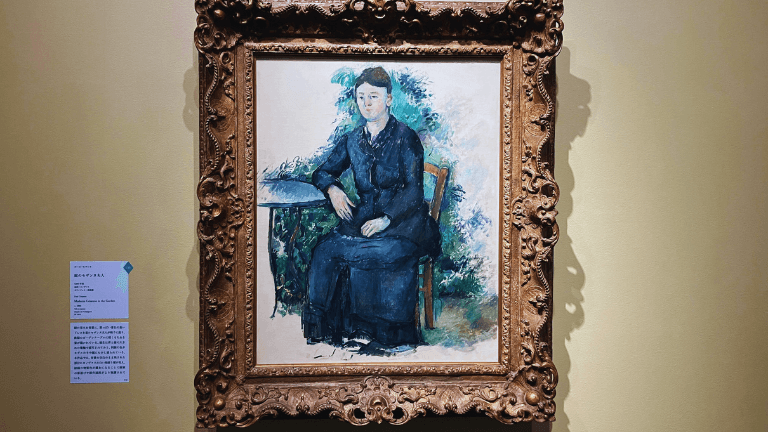

↑この「庭のセザンヌ夫人」もよかった。背景の庭の風景もかなりラフに描かれてるけど、そこがまた庭の草木の青々しさを感じられる。

セザンヌ夫人の顔とか手も緑色になっていて、実際は庭の緑色は肌に反射しないだろうけどあえて緑色を映しているのかも。より庭の草木に囲まれている感を感じられる。

↑解説にもあったけど「オレンジ・黄色・緑」を上記のように配置することで、絵の中にリズムを生み出しているらしい。セザンヌは「目で見たものを自身の中で再構築して表現している」みたいなことを解説でも言っていたから、実際はこの絵の通りじゃなかったのかも。

彼(セザンヌ)の静物画は、厳密で幾何学的な形態を持ちながら、複数の視点を用いて不安定な構図を意図するなど、まさに「絵画の実験場」と言えます。

「幾何学的な形態を持たせる」「複数の視点を用いる」←こういう発想できるのすごい。見たままを描く・一つの視点から見たものを描く、という絵画の常識をアップデートしてる感じなのかも。

まとめ

素人ながらも「ルノワール✕セザンヌ モダンを拓いた2人の巨匠」を楽しむことができました。やはり実際に足を運んで実物を見に行くと感じ方が全然違います。

今回は「印象派」「ポスト印象派」という言葉を学びました。

・印象派→外の世界をありのままに描く(客観的印象)

・ポスト印象派→内なる世界を表現する(主観的印象)

絵は「ありのままを描く=正しい」と思っていましたが、内なる世界を表現する(セザンヌのように「自分の中で一度バラバラにして再構築する」)のもとてもいいと感じました。

ルノワール「絵画は美しいものにしたい。人生には十分に醜いものがあるのだから」という言葉や、セザンヌ「私は、りんご一つでパリを驚かせたい」という哲学もかっこよくて痺れました。この言葉を知ってから絵を見たらまた感じ方が変わるんだろうなぁ。

まだの方はぜひルノワールとセザンヌの世界観を感じに、三菱一号館美術館まで足を運んでみてください。2025年9月7日(日)まで。